『受託』から『共創』へ。〜 monday.comでつくる “お客様と育てる” 開発の形 〜

はじめに:monday.comとは?

monday.com(マンデイ・ドットコム)は、世界180か国以上、20万社以上の企業が導入しているクラウド型のワークマネジメントプラットフォームです。

業務タスクやプロジェクトの進行状況をチームで「見える化」し、誰が・何を・いつまでにやっているのかをリアルタイムに共有できるのが最大の特長です。

タスク管理・営業管理・採用・マーケティング・顧客サポートなど、あらゆる業務に応用可能で、さらにノーコードでの自動化や外部ツール連携(Slack, Gmail, Zoom, Google Workspace, Salesforceなど)にも対応しています。

特に注目すべきは、外部ユーザーを安全にボードへ招待できる点。

これにより、顧客・パートナー企業・業務委託者などとの情報共有・共同作業が一気に加速します。

単なるプロジェクト管理ツールではなく、「チームの共創を支えるプラットフォーム」。それが、monday.comです。

なぜいま“共創”なのか?旧来の受託開発との違い

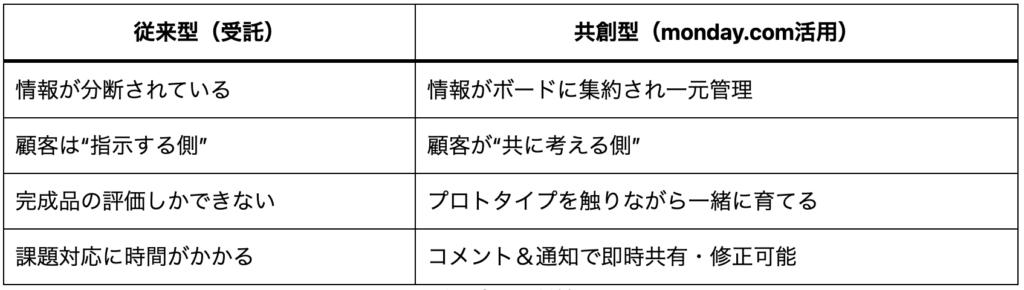

従来のシステム開発は、いわゆる『受託型モデル』が主流でした。

企業が開発会社に要件を提示し、完成品を納品してもらう。その間、お客様は基本的に“外側の存在”でした。

しかし近年、業務や市場の変化スピードが速くなるにつれ、『完成してからでは遅い』という場面が増えました。仕様変更は日常茶飯事で、『作ったけど現場で使われない』システムが生まれることも少なくありません。

このような背景から、今注目されているのが“共創型の開発”です。

- ・顧客と開発者が一体となり

- ・仕様を共に検討し、動くものを見ながら試行錯誤

- ・小さな改善を繰り返しながら、一緒に育てていく

このスタイルは、『納品』ではなく『運用と改善』を重視し、実業務に本当に寄り添った仕組みを作ることができます。

共創を支えるツール、monday.comの強み

monday.comは、共創型開発に必要な「チームの一体感」と「情報の同期」を、自然に実現できるツールです。

✅ 情報の見える化

タスクの進捗、担当者、期限、優先度などがボード上で一目瞭然。

変更履歴やコメントもすべて記録され、「今、誰が何をしているか」が常に可視化されます。

✅ 外部ユーザーとのシームレスな連携

monday.comでは、特定のボードに外部メンバーをゲスト招待できます。

顧客や外注先と「同じ画面」を共有しながら仕事ができ、メールのやりとりや進捗確認の無駄が大幅に削減されます。

✅ 柔軟な構成と自動化

プロジェクトの目的に応じてボードを自由に設計でき、ノーコードで自動通知・データ集計・連携処理も可能。

共創に必要な“スピード感ある改善”を下支えします。

キャップドゥー・ジャパンの実践事例

私たちキャップドゥー・ジャパンでは、monday.comを単なる販売ツールとしてではなく、自社の業務改善の中核として活用しています。

毎月2回、社内でmonday.comを使った業務改善ミーティングと全社勉強会を実施。そこから得た知見を、導入支援に活かしています。

ある開発プロジェクトの例

- 1. 顧客と一緒に「理想の業務フロー」をオンラインミーティングで議論

- 2. それをmonday.com上に「仮ボード」として再現

- 3. 数日運用して、実際に使ってみてフィードバックを収集

- 4. カスタマイズ&自動化で調整、運用改善を反映

- 5. そのまま本番運用へと移行

お客様と「一緒に作る」ことを大切にすることで、現場に根づくシステムを実現しました。

“お客様と育てる”開発がもたらす価値

🎯 成果その1:仕様ズレ・リカバリーが激減

「作ってから直す」よりも、「作りながら育てる」方が圧倒的に効率的。

開発期間も、ストレスも、大幅に削減されます。

🎯 成果その2:顧客の主体性が高まる

monday.comの直感的なUIと「共通の可視化されたボード」があることで、お客様自身がプロジェクトに当事者意識を持ちやすくなります。

🎯 成果その3:本質的な業務改善につながる

「なぜこの業務が必要か?」「もっと良いやり方はないか?」と、お客様自身が業務を見直すきっかけにもなり、システム導入=DX化の第一歩となるのです。

共創型プロジェクトでmonday.comが活きる理由

最後に:「共創」という新しい開発スタイルを一緒に

monday.comを活用することで、「受託」から「共創」へと開発スタイルを進化させることができます。

そして私たちキャップドゥー・ジャパンは、この“共に創る”スタイルをお客様と実践し、システムそのものではなく、「業務が変わる体験」そのものを提供していきます。

「納品されたシステム」ではなく、

「一緒に育てた仕組み」が、組織を変える。

この想いに共感いただける方と、一緒に新しい価値を創っていけたら幸いです。

クラウド豆知識

クラウド豆知識