非エンジニアがmonday.comの設定をやってみた。~契約管理と手続き状況を“見える化”して気づいたこと~

はじめに

私は株式会社キャップドゥー・ジャパンで、主に契約や発注に関するバックオフィス業務を担当しています。

お客様との契約管理や、発注手続きの進捗管理など、日々の業務は細かく、確認事項も多岐にわたります。

これまでの管理方法としては、主にExcelやGoogleスプレッドシートを使用していました。

しかし、業務量が増えるにつれ、次のような課題が見えてきました。

●管理が属人化してしまい、情報の共有ができていない

●進捗状況を一目で確認できない

●発注や請求のタイミングが人に依存してしまう

●契約更新のリマインドを個人のスケジュール管理に頼っていた

つまり、情報の一元管理とステータスの見える化ができていなかったのです。

そんな中、当社では全社的に「monday.com」を導入することになりました。

最初は「ツール導入」としてのスタートでしたが、実際に触ってみると、monday.comは単なるツールではなく、“自分で仕組みを作る”体験そのものだと感じるようになりました。

ここからは、実際に私がmonday.comを使って作成した「契約管理ボード」と「手続き状況の管理ボード」を中心に、どのように業務を改善できたのかをご紹介します。

monday.comとは

monday.com(マンデードットコム)は、世界中で使われているクラウド型の業務管理プラットフォームです。

「誰でも簡単に」「チームで使いやすく」をコンセプトに、タスク・プロジェクト・契約・発注・人事・経理など、あらゆる業務を“ボード”と呼ばれる画面で見える化できます。

また、プログラミングなしで自動化や通知設定ができるため、ITスキルがなくても業務効率化を実現できるのが大きな特長です。

最初にmonday.comを触ってみて思ったこと

初めてログインしたときの印象は、「カラフルで親しみやすいけど、どこから触ればいいの?」というものでした。

Excelのような表形式に見えたので安心感はありましたが、「ボード」「アイテム」「カラム」など聞き慣れない単語が並んでおり、最初は概念をつかむのに少し時間がかかりました。

monday.comの世界では、

- ●ボード=プロジェクトや業務単位の「管理表」

- ●アイテム=ボードの中の1つ1つの案件やタスク

- ●カラム=項目(ステータス・日付・担当者など)

という構造になっています。

慣れるまではテンプレートをコピーして操作感を掴み、少しずつカラムを追加・削除しながら構造を理解しました。

また、monday.comの大きな特徴は、「入力フォーム」「一覧」「通知」「分析」がすべて1つのボードで完結する点です。

Excelで入力 → メールで報告 → 別ファイルで集計…という流れが、monday.comでは一画面で完結する。「これは、思っていた以上に業務が楽になるかもしれない」と感じた瞬間でした。

実践編①:契約管理ボードを作ってみた

まず着手したのが、ライセンスやプラグインの契約状況を管理するための「契約管理ボード」です。

目的

- ●顧客ごとの契約内容を一元管理したい

- ●契約期間や更新日をチームで共有したい

- ●契約更新や発注漏れを防ぎたい

設定した主なカラム

- ●会社名(リンク)

- ●契約数(数値)

- ●契約開始日・終了日(日付)

- ●ステータス(状態:トライアル中/本契約中/解約予定など)

- ●メールアドレス

このボードでは、契約終了日が近づいたら自動でメール通知が送信されるように設定しました。

Gmail連携を利用し、契約終了日の2日前/5日前になるとお客様宛に自動でメールが送信されます。同時に担当者にも通知が届くため、更新案内のタイミングを逃すことがありません。

さらに、顧客管理ボードとリンクさせておくことで、顧客情報の変更があった場合も契約ボードに自動反映され、データの整合性が保たれています。

導入後の効果

- ●契約更新漏れがゼロに

- ●現在の契約ステータスをチーム全員がリアルタイムで確認できる

- ●送信されたメールもmonday.com上に記録として残るため、対応状況の追跡が容易

以前は「どのお客様の契約が今月更新か」を手作業で確認していましたが、いまはボードを開くだけで即座に把握できます。

実践編②:手続き状況の管理ボードを作ってみた

次に作成したのが、契約や発注の進捗を一目で把握する「手続き状況の管理ボード」です。

目的

- ●発注や請求などの対応状況を一元的に管理したい

- ●対応漏れ・連絡漏れを防止したい

設定した主なカラム

- ●会社名(リンク)

- ●手続き内容(新規契約/契約更新/ライセンス追加など)

- ●ステータス(状態:対応中/お客様確認中/手配待ち/完了など)

- ●発注日・請求書作成日・納品日(日付)

使い方の工夫

- ●ステータスを色分けし、進捗状況をひと目で把握できるように

- ●日付カラムを使って対応日を明確化

- ●グループを分け、処理済み案件と進行中案件を整理

このボードを導入したことで、口頭確認やメッセージのやり取りが激減しました。

今までは「この案件、発注済みですか?」「請求書は送付済みですか?」といった確認が頻発していましたが、ボードを見るだけで「今どの段階なのか」が即座にわかるようになりました。

その結果、チーム内の情報共有スピードが大幅に向上し、担当者の負担も軽減。

「共有のためのコミュニケーション」が「業務を前に進めるコミュニケーション」に変化しました。

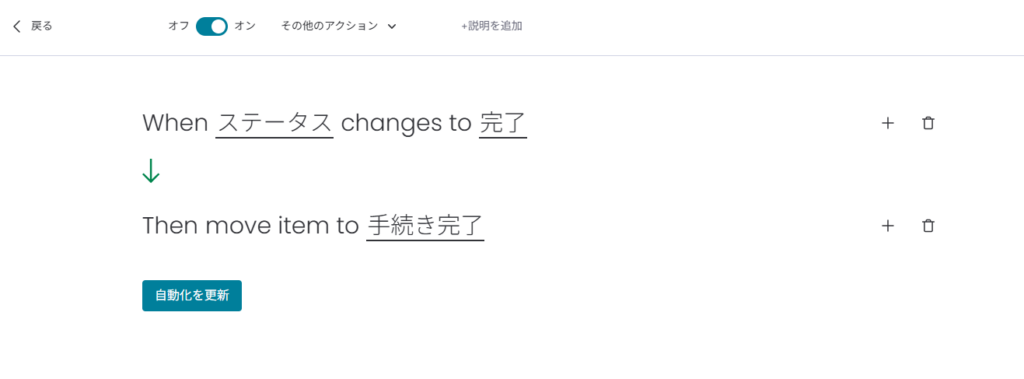

自動化設定に挑戦してみた

monday.comの魅力の一つが「自動化」です。

コードを書かずに条件分岐や通知を設定できるため、ノーコードでも業務フローを仕組み化できます。

最初に試した自動化は、「ステータスが完了になったら手続き完了グループへ移動する」というシンプルなもの。この設定を入れるだけで、手作業で行っていた案件整理が自動化され、完了済みタスクが一覧から自然に消えるようになりました。

慣れてくると、

「期限が5日前になったらリマインドを送る」

「ステータスが変更されたら担当者へ通知する」

といった複雑なルールも作れるようになりました。

また、Gmail連携を使うことで、社外のお客様にも自動でメールが送れるようになり、対応のスピードと正確性が向上。プログラミング知識がなくても、「こうなったらこう動く」というロジックを組み立てる感覚が面白く、業務を“自分で設計する”楽しさを実感しました。

運用を通じて見えた課題と改善

運用を始めてすぐに成果が出た一方で、いくつかの課題も見えてきました。

- ●入力ルールが人によってバラバラ

- ●通知が多すぎて重要な情報が埋もれる

- ●フィルターの使い方が統一されていない

これらを解決するために、運用ルールをまとめた専用ボードを作成しました。

ボードの命名規則やステータスの使い方、通知設定の基準などを明文化し、新しいメンバーが加わってもすぐにルールを理解できるようにしています。

また、目的別にビューを整理。管理者は全体ビュー、担当者は「自分の案件のみ」を表示するビューを設定するなど、情報の見やすさを最適化しました。

さらに、定期的にチームで「運用レビュー」を実施し、「この通知は不要では?」「このカラムは統合しよう」といった改善を重ねています。

monday.comは「設定して終わり」ではなく、運用しながら育てるツール。使い続けることで、業務に合わせて自然と進化していく柔軟さが魅力です。

非エンジニアが感じたmonday.comの魅力

monday.comを使いながら強く感じたのは、「これはシステム構築というより、業務設計の延長だ」ということです。最初は「設定」と聞いて構えていましたが、実際は“業務をどう整理したいか”を考える作業でした。

現場を一番理解している人が、自分の手で業務の流れを形にできる――

これは、非エンジニアにとって大きな武器になります。

また、試行錯誤を通して、自然とロジカルに物事を考える力も養われました。

「どうすれば通知が最適化されるか」「この条件ならどんな自動化が必要か」といった思考は、まるでプログラムを組んでいるような感覚。

わからないことを調べて試すたびに、できることが増えていくのが楽しく、ツールを「使わされる」から「使いこなす」へと変わっていきました。

まとめ:ノーコードだからこそ現場主導で変えられる

最初は「ツール導入」として始まったmonday.comの設定。

しかし、気づけばそれは業務の仕組みを自分たちで作り上げるプロジェクトになっていました。

monday.comの魅力は、「誰でも使える」だけでなく、「現場の知識をそのままシステムに反映できる」点にあります。

ITスキルが高くなくても、業務を理解している人が中心となって改善を進められる。

それがノーコードツールの真価です。

いまでは、契約・発注の流れがすべてmonday.com上で可視化され、業務の抜け漏れや担当者間の行き違いが大幅に減りました。

そして何より、「自分たちの手で業務を変えられる」という実感を得られたことが大きな成果でした。

monday.comは、非エンジニアが自分の力で業務を変えていけるツールです。

「やってみたら意外とできた」――

この経験を通して、ノーコードの可能性を実感しています。

クラウド豆知識

クラウド豆知識